外国人による犯罪が報道される中、「逮捕されたのに不起訴になった」というケースが目立ってきています。

性犯罪や暴行など、重大な内容であっても起訴されずに終わる例が相次ぎ、世間では「なぜ処罰されないのか?」「外国人に甘いのでは?」といった声も少なくありません。

こうした背景には、日本の司法制度の仕組みや、外交的な配慮、在留資格との関係など、複雑な事情が絡んでいるのが現実です。

本記事では、「外国人犯罪 不起訴」が増えている理由や、実際に不起訴となった後の流れについて、最新のデータや事例を交えてわかりやすく解説します。

外国人犯罪の不起訴が多いのはなぜ?

最近、「外国人が逮捕されたのに不起訴になった」というニュースを目にする機会が増えていませんか?

その背景には、さまざまな司法上の事情があります。

たとえば、性犯罪などは証拠が被害者の証言に頼るケースが多く、物的証拠が不十分だと、裁判で有罪に持ち込むのが難しいと判断される場合があります。

さらに、被害者と加害者との示談が成立すれば、検察が起訴を見送る可能性も高まります。

また、外国人の場合は在留資格の取り扱いや外交関係も考慮されるため、日本人と同じ基準で判断されにくい側面もあるのです。

このような複数の事情が重なり、「外国人犯罪=不起訴」の印象が強くなっているのかもしれません。

外国人犯罪者の不起訴が増加する背景は?

外国人が関与する犯罪で「不起訴」となるケースが増えている背景には、いくつかの共通した要因があります。

主なものは以下の通りです。

- 証拠が不十分で裁判が難しい

- 示談が成立して訴追が取り下げられる

- 外交的な配慮から慎重な対応がとられる

- 処罰による在留資格の喪失や強制送還の影響

それぞれについて詳しく解説します。

証拠不十分で起訴が困難なケースが多い

外国人犯罪に限らず、刑事事件で起訴するためには「有罪が確実であると見込める証拠」が必要です。

特に性犯罪や暴行事件では、次のような事情から証拠が揃わず、検察が起訴を断念する例が多く見られます。

主な理由:

- 事件現場に第三者の目撃者がいない

- 防犯カメラ映像が不鮮明、または存在しない

- 被害者の証言と加害者の主張が食い違う

- 物的証拠(DNA、指紋、傷など)の裏付けが不十分

たとえば、「深夜に公園で発生した性的暴行事件」で被害者が訴えたとしても、現場に証人がいなかったり、暗所でカメラが使えなかった場合、立証は非常に難しくなります。

こうした場合、検察は「裁判で有罪に持ち込むのは困難」と判断し、不起訴処分を選択することがあります。

示談が成立し訴追を回避する傾向がある

もうひとつの大きな要因は、被害者と加害者の間で示談が成立していることです。特に外国人の加害者は、次のような理由から早期解決を望む傾向にあります。

外国人が示談を選ぶ背景:

- 有罪になれば在留資格を失う可能性がある

- 長期間の拘留や裁判手続が困難(言語や費用面)

- 母国の家族や仕事に悪影響が出るのを避けたい

そのため、弁護士を通じて被害者に謝罪と金銭的な補償(示談金)を申し入れるケースが多く見られます。被害者がそれを受け入れ、「処罰を望まない」と伝えることで、検察も起訴の必要がないと判断する流れです。

特に性犯罪や軽微な暴力事件では、示談成立が不起訴の大きな要因となっています。

外交関係への配慮による慎重な判断

国際社会との関係も、検察の判断に影響を与える場合があります。

特定の国籍の加害者を頻繁に起訴したり、厳しく処罰すると、外交問題に発展する可能性があるからです。

具体的な例:

- 日本との関係が緊張している国の国民

- 難民申請中・避難民の立場にある外国人

- 国際機関・支援団体が注目しているケース

このような背景を持つ事件では、検察も慎重にならざるを得ません。日本政府としても「過剰な厳罰主義」が国際的な非難を招くリスクを避けたいという思惑があります。

結果として、軽微な犯罪においては「外交的配慮」を理由に不起訴処分とされる場合があるのです。

有罪による在留資格の喪失リスクが影響

外国人が刑事罰を受けると、その後の在留資格に重大な影響が出ます。とくに短期滞在者や技能実習生など、永住権を持たない立場の人にとっては、以下のような事態が起こり得ます。

処罰による主な影響:

- 有罪判決により在留資格の取消し

- 入国管理局による収容・強制送還

- 以後の再入国拒否(刑罰内容による)

検察は、こうした行政的処分が同時に発生することも踏まえ、場合によっては起訴を避けることで「刑事罰と行政処分の重複」を抑えようとすることがあります。

もちろん「処罰逃れ」ではなく、バランスを取るための判断ですが、これが結果的に「外国人犯罪は不起訴が多い」という印象を強めている一因となっています。

こうした事例が続くことで「外国人は処罰されにくいのでは」という不信感を生むのも事実です。

今後は、透明性と公平性のある運用をしてほしいものですね。

外国人犯罪者が日本で処罰される可能性はどれくらい?

日本国内で犯罪を犯した場合、外国人であっても当然ながら日本の刑法が適用され、処罰の対象となります。

とはいえ、実際に「起訴される割合(起訴率)」には、日本人と外国人の間で若干の差が見られます。

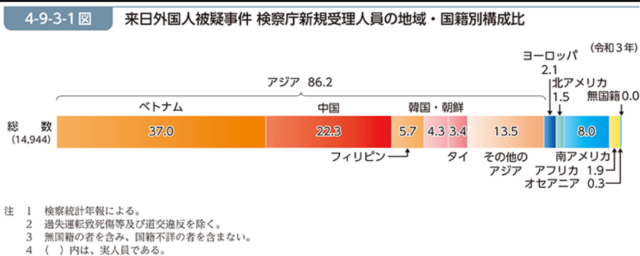

法務省の犯罪白書によると、以下のような統計が報告されています。

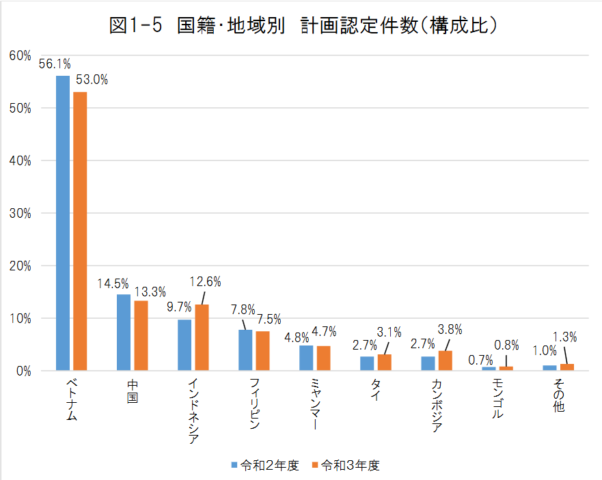

外国人犯罪者を国籍別でみるとベトナム、中国、フィリピンが多いようです。

なぜか外国人技能実習生の受け入れ数上位国と一致してるところも不思議ですよね。

もちろん真面目な外国人技能実習生の方もいると思います。

ですので賢い政治家や官僚の方ももっといい方法を考えていただきたいですね。

外国人犯罪者の不起訴について法務省は?

法務省が公表している統計によると、来日外国人事件における起訴猶予率は44.3%で、日本人事件の30.9%と比較して高くなっています。

引用元:法務省 犯罪白書 第60編

この差について法務省は、「事件の内容や加害者の背景、被害者との関係性、社会的影響などを総合的に判断した結果である」と説明しています。

実際、外国人事件では暴力団との関係が少なく、被害者側の協力も得にくいことがあるなど、日本人事件とは異なる特徴があるとされています。

外国人犯罪の不起訴のその後はどうなるの?

不起訴になったからといって、外国人加害者がそのまま何の影響も受けないわけではありません。

たとえば、不起訴後であっても在留資格の更新時に問題となることがあり、最悪の場合は入国管理局による退去強制処分が下される可能性もあります。

また、不起訴で釈放された後に再び犯罪を起こす「再犯リスク」も社会的に懸念されています。

外国人犯罪者の不起訴後の再犯率は?

現時点では、「外国人犯罪者が不起訴処分を受けた後に再び犯罪を犯す割合」についての正確な統計データは公表されていません。

しかし、関連する再犯率や犯罪傾向のデータから、おおまかな背景を読み解くことは可能です。

たとえば、全体的な再犯傾向として、平成12年に刑務所を出所した人のうち48.9%が5年以内に再収監されたという調査結果があります。

さらにその内訳を見ると、満期釈放者では61.4%、仮釈放者では39.1%と、釈放の形態によって再犯率に大きな差があることが分かります。

また、保護観察中の再犯率については、平成17年の統計によれば、仮釈放中に再び刑事処分を受けた人は**1.1%と低い水準にとどまっています。対照的に、保護観察付き執行猶予者の再犯率は34.4%**と高く、立場による違いが明確です。

加えて、来日外国人の起訴率についても触れておく必要があります。犯罪白書によると、刑法犯における起訴率は日本人より3.1ポイント高く、特別法犯では1.9ポイント低いことが確認されています。これらは再犯率そのものではないにせよ、外国人被疑者の処遇傾向を示す重要な指標です。

引用元:法務省 犯罪白書(第69編)

現状では、外国人が不起訴後に再犯するかどうかの正確な数値は把握できていません。

ですが、既存の刑事統計や再犯傾向をもとにすれば、「不起訴=安全」とは限らないということも見えてきます。

外国人犯罪の不起訴が増えてきてるのでは?と言われている時期だからこそそういったデータは取ってほしいですね。

まとめ

外国人犯罪の不起訴が目立つようになってきた今、私たちは表面的な結果だけでなく、その背景にある制度や事情を理解する必要があります。

証拠の不足、示談、外交的配慮など、多くの理由から検察は慎重な判断を下しています。

しかし一方で、司法への信頼を守るためには、より透明で公平な判断基準の整備が求められているのではないでしょうか。

コメント