2025年7月16日、参議院議員の三原じゅん子氏がSNS上で「子ども家庭庁の中抜き率は0.06%で最も低い」と投稿しました。

これは一見、批判への明確な反論に見えますが、「0.06%という数字の意味」「その根拠となる金額」「そもそも本当に透明性が高いのか」など、気になる点は多くあります。

本記事では、この投稿の意図と事実を、金額ベースで徹底検証し、実際に子ども家庭庁の予算がどう使われているのかも含めて詳しく解説していきます。

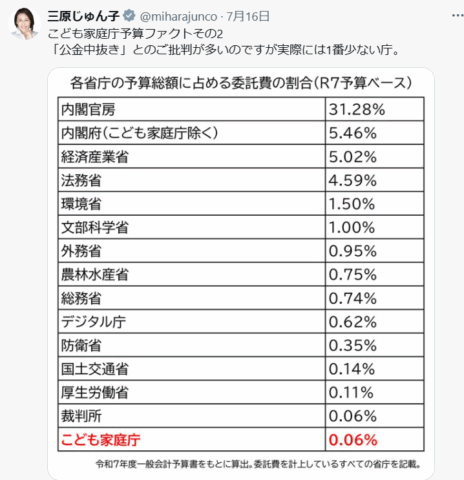

三原じゅん子氏が強調した0.06%とは?

三原じゅん子氏の投稿には、各省庁の外注(委託)割合が示された表が添付されており、子ども家庭庁の割合はわずか「0.06%」と最下位。

三原じゅん子氏はこれを根拠に「公金中抜き」の批判が不当であると主張しました。

確かに、見た目の数字だけを見ると他の省庁に比べて圧倒的に低く、まるで透明性が確保されているように思えます。

実際の金額で見るとどうなる?

では、令和7年度における子ども家庭庁の総予算はどれほどだったのか。

約7兆3,270億円に上ります。

そのうち、三原じゅん子氏のいう「0.06%」に相当する金額は約69.7億円。

つまり、逆に言えば7兆2,000億円以上の支出が何に使われたのか、詳細な情報が公的に確認できない状態にあるということになります。

このことからも分かるように、「0.06%しか外注していない=中抜きがない」とは単純に言えません。

むしろ、残り99.94%の使途がブラックボックス化されている事実の方が問題です。

残りの99.94%の使途は公開されているのか?

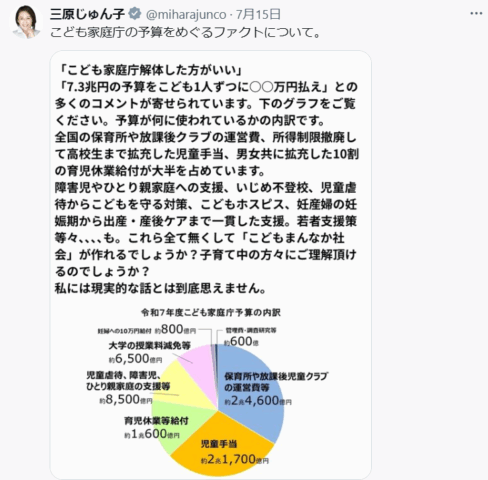

三原じゅん子氏は、子ども家庭庁の予算の内訳を示した円グラフ画像もSNS上で拡散されました。

そのグラフによれば、以下のように予算が配分されているとされています:

- 保育所や放課後児童クラブ:約2兆4,600億円

- 児童手当:約2兆1,700億円

- 育児休業給付:約1兆600億円

- 児童虐待・障害児・ひとり親支援等:約8,500億円

- 大学の授業料減免等:約6500億円

- 妊婦への10万円給付:約800億円

このように見れば「直接子どもや家庭に使われている」と感じるかもしれませんが、問題はこれらの予算が実際に誰の手に渡っているのかが見えないことです。

なぜ0.06%でも疑問が残るのか?

日本の行政契約では、民間への委託や補助金に関して「再委託(下請け)」や「自治体経由の支出」が多く存在します。

表向きの契約先は一社でも、その先に複数の中間業者が介在することで中間マージンが発生する構造になっています。

しかし、三原じゅん子氏の投稿はあくまで“表に出ている一次委託の割合”のみを取り上げており、その先の再委託や間接経費の流れは一切説明されていません。

これでは「実態の透明性」を判断する材料としては不十分です。

投稿の狙いとSNS上の反応

三原じゅん子氏の投稿は、こども家庭庁をめぐる“公金中抜き批判”に対する反論として行われました。

同時期、参政党や日本保守党支持アカウントの一斉凍結も話題になっており、そのタイミングでの投稿には「火消し」の意図があるのではないかと見る声もあります。

実際、三原じゅん子氏の投稿には返信機能が制限されており、双方向の議論は行われていません。

また、SNS上では「わかりやすいデータ」として評価する声もある一方で、「0.06%でも無駄」「そもそも見えない支出が多すぎる」といった否定的な意見も多数寄せられています。

他の省庁と比較して透明なのか?

投稿では「子ども家庭庁の中抜き率が0.06%で最も低い」とされています。

たしかに、内閣府の31.28%などと比べれば圧倒的に低い数値です。

しかし内閣府の委託事業は多くが契約内容・金額・契約先をPDFで公開しており、内容の検証がある程度可能です。

それに対し、子ども家庭庁の多くの支出は“自治体経由”や“補助金形式”で実施されており、使途の透明性が確認できないケースがほとんど。

率の低さ=透明性の高さとは限らないのです。

まとめ

三原じゅん子氏の「0.06%」という主張は、事実に基づいてはいますが、その“見せ方”によってあたかも「中抜きは存在しない」と印象づける効果があります。

しかし、重要なのは「率」ではなく「中身と透明性」。

7兆円以上の税金が誰に渡り、何に使われたのか。

それを私たち国民が把握できなければ、「知る権利」は意味を成しません。

数字だけで安心するのではなく、その裏側にある実態を冷静に見つめることが、より良い行政を実現する第一歩ではないでしょうか。

コメント